Лыжня в бессмертие

Чекистский спецназ

Отдельная мотострелковая бригада особого назначения НКВД СССР (ОМСБОН) начала формироваться 27 июня 1941 года. Именно тогда Приказом Народного комиссариата внутренних дел СССР был создан Учебный центр подготовки специальных разведывательнодиверсионных отрядов для действий в тылу противника. К осени 1941 года в составе центра числились две бригады и три отдельных роты: сапёрно-подрывная, связи и автомобильная. В октябре он был переформирован в Отдельную мотострелковую бригаду особого назначения НКВД СССР.

Начальник 4-го Управления НКВД – НКГБ СССР, курировавший деятельность ОМСБОН, Павел Анатольевич Судоплатов впоследствии вспоминал: «В первый же день войны мне было поручено возглавить всю разведывательно-диверсионную работу в тылу германской армии по линии советских органов госбезопасности. Для этого в НКВД было сформировано специальное подразделение – Особая группа при наркоме внутренних дел. Приказом по наркомату моё назначение начальником группы было оформлено 5 июля 1941 года. Начальники всех служб и подразделений НКВД приказом по наркомату были обязаны оказывать Особой группе содействие людьми, техникой, вооружением для развёртывания разведывательно-диверсионной работы в ближних и дальних тылах немецких войск.

Мы сразу же создали войсковое соединение Особой группы – отдельную мотострелковую бригаду особого назначения, которой командовали в разное время Гриднёв и Орлов. Под своим началом мы имели более двадцати пяти тысяч солдат и командиров. В нашем распоряжении находились лучшие советские спортсмены, в том числе чемпионы по боксу и лёгкой атлетике – они стали основой диверсионных формирований, посылавшихся на фронт и забрасывавшихся в тыл врага».

Помимо спортсменов в ОМСБОН отбирали студентов и преподавателей вузов, рабочих и служащих, способных к самостоятельным действиям в сложных условиях. Ядром бригады были работники центрального аппарата, преподаватели и курсанты Центральной школы НКВД и Высшей пограничной школы.

Перед подразделениями бригады ставились задачи по содействию развитию массового партизанского движения и помощи советскому подполью на временно оккупированной территории, глубокой разведки противника, выявлению планов командования немецкой армии, помощи Красной Армии диверсиями в тылу врага, совершению актов возмездия в отношении изменников.

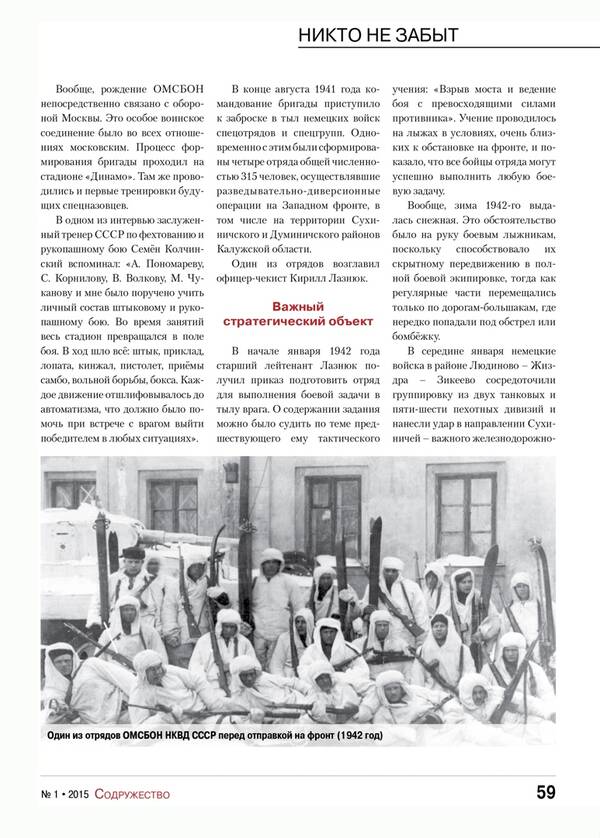

Вообще, рождение ОМСБОН непосредственно связано с обороной Москвы. Это особое воинское соединение было во всех отношениях московским. Процесс формирования бригады проходил на стадионе «Динамо». Там же проводились и первые тренировки будущих спецназовцев.

В одном из интервью заслуженный тренер СССР по фехтованию и рукопашному бою Семён Колчинский вспоминал: «А. Пономареву, С. Корнилову, В. Волкову, М. Чуканову и мне было поручено учить личный состав штыковому и рукопашному бою. Во время занятий весь стадион превращался в поле боя. В ход шло всё: штык, приклад, лопата, кинжал, пистолет, приёмы самбо, вольной борьбы, бокса. Каждое движение отшлифовывалось до автоматизма, что должно было помочь при встрече с врагом выйти победителем в любых ситуациях».

В конце августа 1941 года командование бригады приступило к заброске в тыл немецких войск спецотрядов и спецгрупп. Одновременно с этим были сформированы четыре отряда общей численностью 315 человек, осуществлявшие разведывательно-диверсионные операции на Западном фронте, в том числе на территории Сухиничского и Думиничского районов Калужской области.

Один из отрядов возглавил офицер-чекист Кирилл Лазнюк.

Важный стратегический объект

В начале января 1942 года старший лейтенант Лазнюк получил приказ подготовить отряд для выполнения боевой задачи в тылу врага. О содержании задания можно было судить по теме предшествующего ему тактического учения: «Взрыв моста и ведение боя с превосходящими силами противника». Учение проводилось на лыжах в условиях, очень близких к обстановке на фронте, и показало, что все бойцы отряда могут успешно выполнить любую боевую задачу.

Вообще, зима 1942-го выдалась снежная. Это обстоятельство было на руку боевым лыжникам, поскольку способствовало их скрытному передвижению в полной боевой экипировке, тогда как регулярные части перемещались только по дорогам-большакам, где нередко попадали под обстрел или бомбёжку.

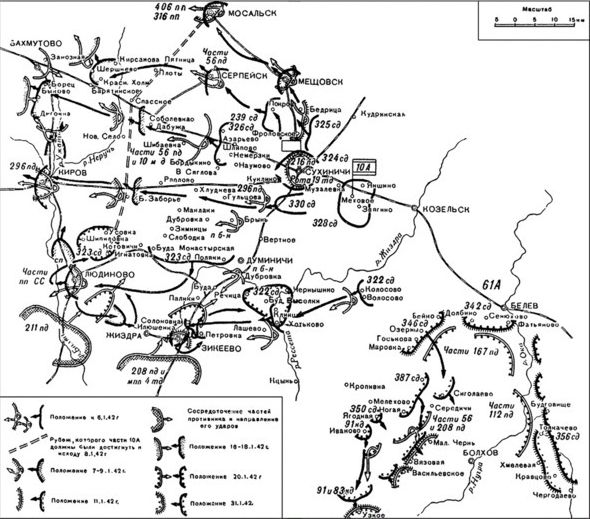

В середине января немецкие войска в районе Людиново – Жиздра – Зикеево сосредоточили группировку из двух танковых и пяти-шести пехотных дивизий и нанесли удар в направлении Сухиничей – важного железнодорожного узла. Навстречу наступающему противнику командование 10-й армии бросило свой резерв – 328-ю стрелковую дивизию. Развернулись ожесточённые бои в районе Хлуднево, Котыри, Гульцево, Кишеевки, Брыни. В ходе боёв эти населённые пункты несколько раз переходили из рук в руки.

На помощь окружённой в Сухиничах немецкой группировке генерала фон Гильза прибыло подкрепление из Франции – 208-я пехотная и 18-я танковая дивизии. Объединив силы в мощный «кулак», противник начал массированное наступление. 17 января фашисты заняли Ясенок, 18-го – Палики, Дубровку, Пузановку, 20-го – Буду, Усадьбу, Усты, Зимницы, на следующий день – Думиничи, Брынь и Хлуднево. Создалась опасность прорыва гитлеровцев к Сухиничам.

Разведка боем

18 января в распоряжение армейского командования прибыли четыре отряда ОМСБОН из Москвы. Изначально всем четырём отрядам было дано задание перейти линию фронта в районе деревни Маклаки Думиничского района, чтобы затем продолжать диверсионную работу в тылу немецких частей – в Жиздринском и Людиновском районах с последующей целью выйти к выгоничским лесам Брянской области для связи с действовавшими там партизанами.

Отряд старшего лейтенанта Кирилла Лазнюка в своём составе имел 81 бойца. Сразу по прибытии командир отряда явился в штаб генерал-лейтенанта Голикова. Выслушав доклад офицера, командующий 10-й армией ознакомил его с обстановкой и сообщил об уже согласованном с Москвой решении о задержке перехода подразделения через линию фронта в связи с необходимостью использования в районе Сухиничей.

Три отряда, в том числе отряд Лазнюка, поступили во временное подчинение штаба дивизии. Начальник оперативного отдела Горшков поставил перед омсбоновцами боевую задачу: отряду капитана Васина – оборонять деревню Попково, а отрядам Горбачёва и Лазнюка взять деревню Кишеевка.

Точных сведений о противнике не было, решили провести разведку боем. В шесть утра два отряда, разбившиеся на мелкие группы, подошли к Кишеевке и открыли огонь. Ошарашенные фашисты ответили беспорядочной стрельбой. На поверку живой силы противника оказалось около 300 солдат и офицеров. Выяснив это, лыжники укрылись в лесу.

Общее наступление на населённый пункт началось 22 января в два часа ночи. Согласно боевому приказу, отряд Лазнюка должен был зайти в тыл противника и овладеть южной окраиной деревни. Отряд Горбачёва и дивизионный батальон под командованием капитана Горшкова готовились атаковать с фронтов.

Я вас прикрою!

Ночь была тёмная. Мела пурга. Гитлеровцы явно ожидали наступления наших частей. После первых же выстрелов, чтобы осветить подступы к деревне, они подожгли несколько домов и открыли ответный ураганный огонь.

Лазнюковцы стремительным броском, уничтожив около трёх десятков фрицев, вышли к южной окраине деревни. Заметив, что стрельба с противоположной стороны затихла, Лазнюк направил к Горбачёву связных. Они доложили, что батальон и отряд Горбачёва отступили к лесу.

Положение группы ухудшалось с каждой минутой, возникла реальная угроза попасть в окружение. Продолжать операцию было нельзя: слишком неравные силы. А отходить через поле, по открытой местности – значит попасть под прицельный огонь противника. Выход оставался один: с боем прорваться через деревню для соединения с батальоном.

– Худолеев, Паперник, Аверкин, Головаха, Аулов, Копытов, Храпин… остаются со мной, – скомандовал старлей, – остальным отходить через деревню. Михаил Тимофеевич, ты – старший, – сказал он политруку. – Всё! Вперёд!

– Есть! – ответил Егорцев и, обращаясь к бойцам, скомандовал: – За мной!

По фашистам били из всех стволов, не жалея патронов. Убедившись, что отряд вышел из-под обстрела, Лазнюк приказал подчинённым следовать за основной группой.

– А как же ты, командир? – спросил Володя Аверкин.

– Я вас прикрою! Выполнять!

Следуя приказу командира, бойцы мелкими перебежками от дома к дому двинулись в сторону леса. Ведя прицельный огонь, Кирилл Захарович контролировал их отход. Вот белые камуфляжи товарищей благополучно скрылись в деревьях. Теперь можно было отходить и самому. Только тут он заметил, что в нескольких метрах от него также ведёт прицельный огонь по фашистам помкомвзвода старший сержант Худолеев.

– Николай, почему не выполнил приказ? – начал было командир, но вражеская очередь прижала его к земле. «Не самое удачное время сейчас для разбирательств», – решил Лазнюк.

– Коля, отходим! – крикнул он подчинённому.

Отстреливаясь, они почти добежали до оврага, находящегося у самого леса, как неожиданно в небо взмыла осветительная ракета и сражённый вражеской пулей Худолеев упал навзничь...

После выяснилось, что в оперативной группе дивизии неправильно поняли замысел командарма. Лыжников предполагалось использовать для нанесения ударов по противнику с флангов и тыла, а начальник оперативного отделения дивизии потребовал фронтальной атаки укреплённого пункта! Разобрались, да поздно.

Отдых был краток

В Кишеевке отряд Лазнюка потерял пять человек, а уничтожил около 100 гитлеровцев. Пользуясь передышкой, заместитель политрука отряда Лазарь Паперник писал родным: «Привет с фронта. Здравствуйте, мои дорогие! Как я соскучился по вас. Наступила передышка, решил написать несколько строк о себе. Жив, здоров, всем доволен. Вчера дали фрицам так, что памятно им будет надолго. Тем, кто уцелел. А многие так и остались бесславно на снежном поле. На этот раз я бил из снайперской винтовки. Командир похвалил, говорит, хорошо получилось, больше сотни фашистов нашли себе могилу только от нашего взвода. Будем истреблять их беспощадно. Слушайте сообщения Совинформбюро, читайте газеты о наших делах. Мы научились бить врагов! Каждый воин НКВД – это мастер своего дела... В нашей бригаде были журналисты и писатели, писали о нашем подвиге. Читайте газеты... До свидания, крепко целую всех вас. Лазарь».

Однако отдых оказался недолгим. Утром 22 января Лазнюка вызвал комдив и сообщил, что за истекшую ночь противник прорвал линию фронта в трёх направлениях и движется на соединение с окружённым в городе Сухиничи немецким гарнизоном. Вражеские войска захватили располагающуюся неподалеку деревню Хлуднево. Омсбоновцам была поставлена задача внезапным налётом на деревню вызвать панику во вражеском лагере, отвлечь на себя значительную часть сил и тем самым оказать помощь частям 10-й армии Западного фронта в уничтожении фашистской дивизии, блокированной в Сухиничах.

По данным разведки, в деревне должен был располагаться всего лишь один взвод пехоты противника. А потому на совете командиров отряда старший лейтенант Лазнюк предложил: «Всем отрядом выступать не обязательно. Отберём человек тридцать наиболее крепких ребят, остальные пусть отдыхают после вчерашнего боя». В результате в боевую группу вошло 27 человек.

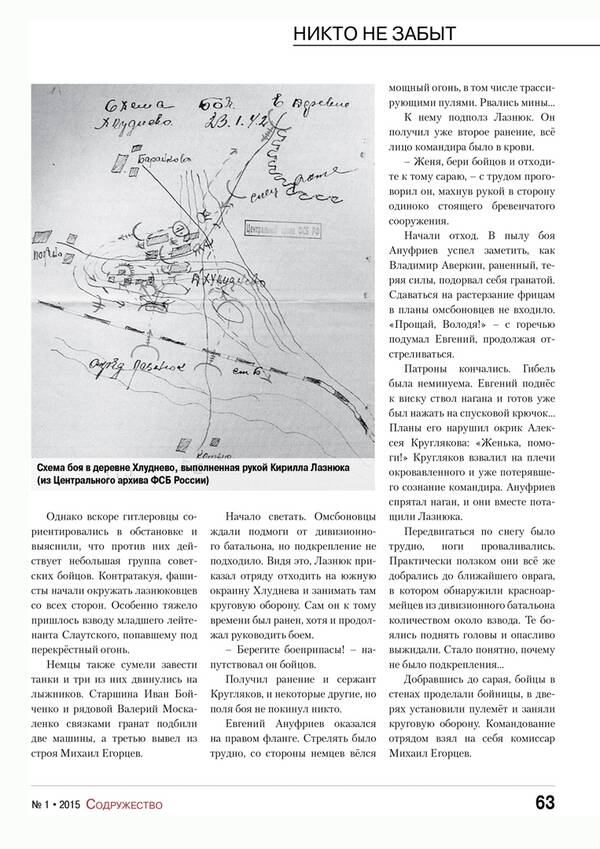

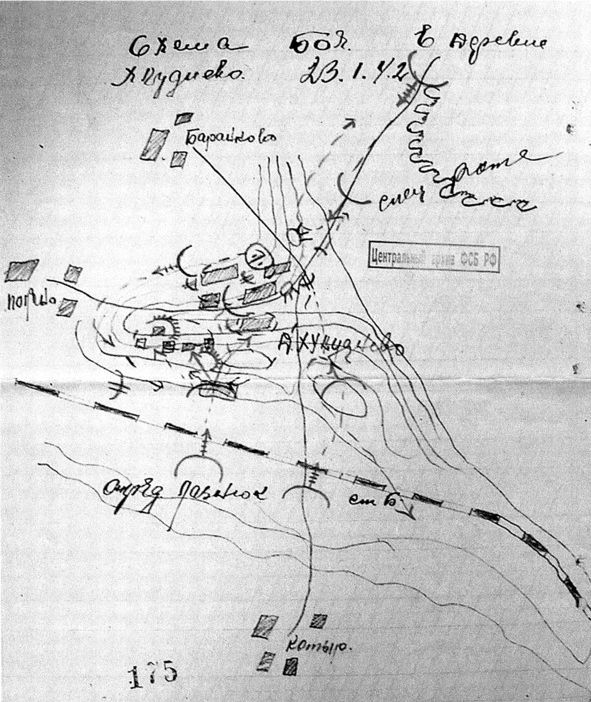

Совершив на лыжах многокилометровый марш с небольшой остановкой в деревне Котырь, отряд в ночь на 23 января вышел на окраину деревни Хлуднево. Населённый пункт, насчитывающий около 60 домов, располагался в низине, скрытый от глаз небольшой возвышенностью.

Поздний вечер был тихим и тёмным. Подмораживало. Сквозь неплотные облака слегка проглядывали январские звезды. В стане гитлеровцев то и дело вспыхивали ракеты и трещали автоматы. Это развлекались патрули. С той стороны, откуда появились лыжники, их явно не ждали.

Перед атакой было решено провести разведку. В неё командир направил опытных бойцов Валерия Москаленко и Михаила Соловьёва. Занявшие деревню немцы выгнали из домов жителей, и те вынуждены были ютиться в землянках и сарайчиках на окраине села.

Услышав женский голос, бойцы решили заглянуть в одно из деревянных строений. Там они увидели женщину и девочку, спасающихся от мороза под дырявыми тулупами.

– Как зовут? – поинтересовался Валерий.

– Ксения… Ксения Трифонова, – робко ответила женщина. – А это дочка моя, – добавила она, показывая на девочку.

Придя в себя, она рассказала о том, что знала. По её словам, в деревне расположилось около 400 фашистов. Есть танки и артиллерия. Немцы чем-то явно обеспокоены, то и дело повторяют: «Сухиничи! Сухиничи!»

Разведчики на всякий случай проверили информацию, а заодно выяснили, где расставлены часовые. Вычислили они и возможный штаб противника.

В итоге наступление запланировали на час ночи. Лазнюк приказал командиру отделения Михаилу Соловьёву, бойцам Владимиру Аверкину и Евгению Ануфриеву снять часовых.

Работали по-тихому, финками. По возвращении Соловьёв доложил:

– Товарищ командир, задание выполнено – уничтожено четыре гитлеровца, – и добавил. – Всё спокойно, Захарыч!

Лазнюк одобрительно кивнул.

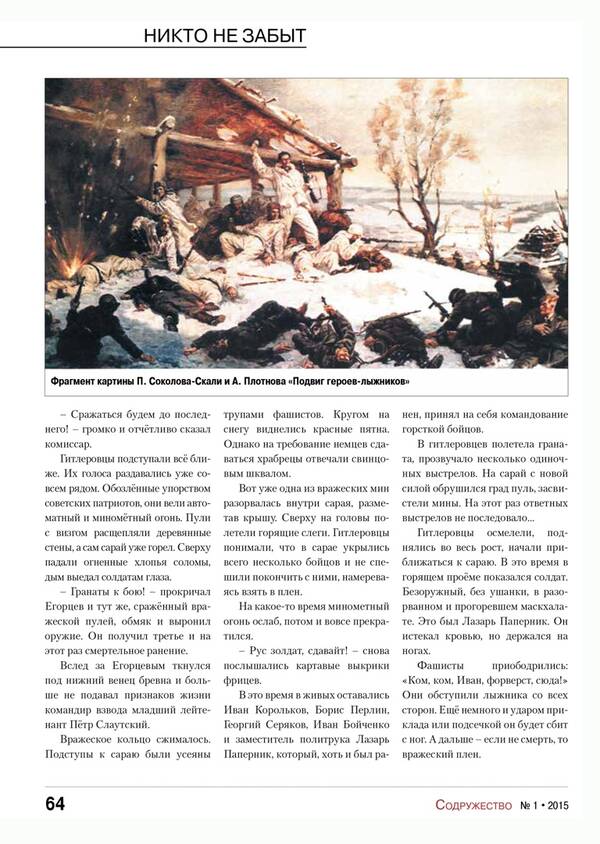

Подвиг

После недолгого совещания Лазнюк принял решение атаковать врага. Расчёт был прост: внезапным ударом сорвать планы фашистов выйти к Сухиничам, парализовать их действия. Этого можно достигнуть, даже если саму деревню освободить не удастся.

Разделив отряд на три группы, командир приказал выдвигаться. До начала штурма предстояло ещё вывести из строя танки и орудия. Также между группами были распределены дома.

Штаб атаковала группа Лазнюка, в которую входили сержант Алексей Кругляков, рядовые Владимир Захаров и Михаил Ястребов.

Командир метнул гранату в окно дома, тем самым подав сигнал к атаке. Тишина январской ночи в одночасье была нарушена грохотом взрывов и треском автоматных очередей. Фашисты с криками «Рус, рус!» выскакивали из домов в нательном белье и тут же попадали под прицельный огонь омсбоновцев.

Главное немецкое логово было уничтожено в считанные минуты. Горели ещё пятнадцать домов, также закиданные гранатами. К тому времени было уничтожено около 70 оккупантов. В стане врага началась паника.

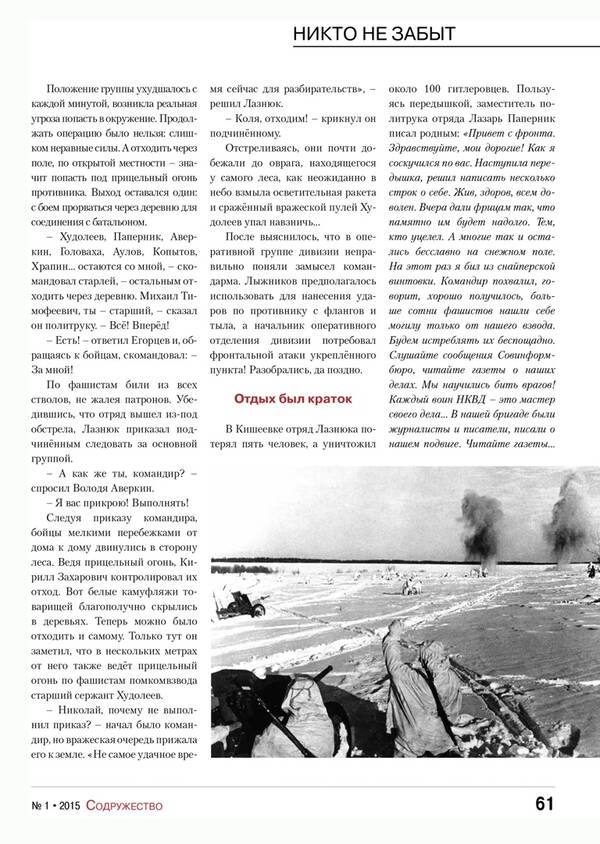

Однако вскоре гитлеровцы сориентировались в обстановке и выяснили, что против них действует небольшая группа советских бойцов. Контратакуя, фашисты начали окружать лазнюковцев со всех сторон. Особенно тяжело пришлось взводу младшего лейтенанта Слаутского, попавшему под перекрёстный огонь.

Немцы также сумели завести танки и три из них двинулись на лыжников. Старшина Иван Бойченко и рядовой Валерий Москаленко связками гранат подбили две машины, а третью вывел из строя Михаил Егорцев.

Начало светать. Омсбоновцы ждали подмоги от дивизионного батальона, но подкрепление не подходило. Видя это, Лазнюк приказал отряду отходить на южную окраину Хлуднева и занимать там круговую оборону. Сам он к тому времени был ранен, хотя и продолжал руководить боем.

– Берегите боеприпасы! – напутствовал он бойцов.

Получил ранение и сержант Кругляков, и некоторые другие, но поля боя не покинул никто.

Евгений Ануфриев оказался на правом фланге. Стрелять было трудно, со стороны немцев вёлся мощный огонь, в том числе трассирующими пулями. Рвались мины...

К нему подполз Лазнюк. Он получил уже второе ранение, всё лицо командира было в крови.

– Женя, бери бойцов и отходите к тому сараю, – с трудом проговорил он, махнув рукой в сторону одиноко стоящего бревенчатого сооружения.

Начали отход. В пылу боя Ануфриев успел заметить, как Владимир Аверкин, раненный, теряя силы, подорвал себя гранатой. Сдаваться на растерзание фрицам в планы омсбоновцев не входило. «Прощай, Володя!» – с горечью подумал Евгений, продолжая отстреливаться.

Патроны кончались. Гибель была неминуема. Евгений поднёс к виску ствол нагана и готов уже был нажать на спусковой крючок… Планы его нарушил окрик Алексея Круглякова: «Женька, помоги!» Кругляков взвалил на плечи окровавленного и уже потерявшего сознание командира. Ануфриев спрятал наган, и они вместе потащили Лазнюка.

Передвигаться по снегу было трудно, ноги проваливались. Практически ползком они всё же добрались до ближайшего оврага, в котором обнаружили красноармейцев из дивизионного батальона количеством около взвода. Те боялись поднять головы и опасливо выжидали. Стало понятно, почему не было подкрепления…

Добравшись до сарая, бойцы в стенах проделали бойницы, в дверях установили пулемёт и заняли круговую оборону. Командование отрядом взял на себя комиссар Михаил Егорцев.

– Сражаться будем до последнего! – громко и отчётливо сказал комиссар.

Гитлеровцы подступали всё ближе. Их голоса раздавались уже совсем рядом. Обозлённые упорством советских патриотов, они вели автоматный и миномётный огонь. Пули с визгом расщепляли деревянные стены, а сам сарай уже горел. Сверху падали огненные хлопья соломы, дым выедал солдатам глаза.

– Гранаты к бою! – прокричал Егорцев и тут же, сражённый вражеской пулей, обмяк и выронил оружие. Он получил третье и на этот раз смертельное ранение.

Вслед за Егорцевым ткнулся под нижний венец бревна и больше не подавал признаков жизни командир взвода младший лейтенант Пётр Слаутский.

Вражеское кольцо сжималось. Подступы к сараю были усеяны трупами фашистов. Кругом на снегу виднелись красные пятна. Однако на требование немцев сдаваться храбрецы отвечали свинцовым шквалом.

Вот уже одна из вражеских мин разорвалась внутри сарая, разметав крышу. Сверху на головы полетели горящие слеги. Гитлеровцы понимали, что в сарае укрылись всего несколько бойцов и не спешили покончить с ними, намереваясь взять в плен.

На какое-то время минометный огонь ослаб, потом и вовсе прекратился.

– Рус золдат, сдавайт! – снова послышались картавые выкрики фрицев.

В это время в живых оставались Иван Корольков, Борис Перлин, Георгий Серяков, Иван Бойченко и заместитель политрука Лазарь Паперник, который, хоть и был ранен, принял на себя командование горсткой бойцов.

В гитлеровцев полетела граната, прозвучало несколько одиночных выстрелов. На сарай с новой силой обрушился град пуль, засвистели мины. На этот раз ответных выстрелов не последовало…

Гитлеровцы осмелели, поднялись во весь рост, начали приближаться к сараю. В это время в горящем проёме показался солдат. Безоружный, без ушанки, в разорванном и прогоревшем маскхалате. Это был Лазарь Паперник. Он истекал кровью, но держался на ногах.

Фашисты приободрились: «Ком, ком, Иван, форверст, сюда!» Они обступили лыжника со всех сторон. Ещё немного и ударом приклада или подсечкой он будет сбит с ног. А дальше – если не смерть, то вражеский плен.

– Большевики не сдаются! – успел выкрикнуть Паперник и прогремел взрыв, а на том месте, где он только что стоял, образовалась воронка, вокруг которой по снегу были разбросаны каски, оружие, тела…

Не менее десяти врагов забрал с собой герой, приведя в действие противотанковую гранату.

Когда дым рассеялся, озверевшие гитлеровцы набросились на мёртвых бойцов, протыкая их штыками и разряжая в бездыханные тела автоматные рожки.

Над раненым Корольковым склонился пожилой немец. Пробормотал: «Юнге, юнге…» Стрелять не стал, но валенки с него стащил.

Чудом уцелел и другой раненый – Борис Перлин.

Из 27 человек отряда Лазнюка в живых осталось пятеро, четверо из которых, включая командира, получили ранения.

Смерть была не напрасна

В конце января части 328-й стрелковой дивизии и сводный отряд ОМСБОН освободили деревню Хлуднево. Тогда же состоялись и похороны погибших чекистов.

– Героев представим к наградам, – сказал у могилы член Военного совета, дивизионный комиссар Лобачёв и, указывая на могилы вдоль шоссе, продолжил: – Посмотрите, на каждой – крест и немецкая каска. Пятнадцать могил и пятнадцать немецких фамилий. Но не верьте надписям! Мы точно установили, что под каждым из этих крестов лежит по десять гитлеровских солдат. Такова истинная цена подвига наших товарищей!

14 февраля 1942 года газета «Правда» рассказала о подвиге группы лыжников в деревне N. Название населённого пункта станет известным лишь спустя некоторое время.

Также первое время считалось, что в бою за деревню Хлуднево смертью храбрых пал и командир отряда старший лейтенант Кирилл Лазнюк. Лишь потом выяснилось, что ему и его двум боевым товарищам, вынесшим командира из-под огня, удалось спастись. Длительное время они проходили лечение в госпиталях.

Ещё находясь на излечении, старший лейтенант Лазнюк составил на всех погибших бойцов своего отряда наградные листы с представлением к награждению орденом Ленина. Во всех листах описание подвига было одинаковым: «23.142 г. на фронте 10 Армии тов. ... в составе отряда 22 лыжников, ворвались в опорный пункт дер. Хлуднево, где находился гарнизон немцев до 400 чел., с танками. Лыжный отряд уничтожил свыше 100 фашистов и, будучи окружён, вёл бой в течение всей ночи до последней возможности, где тов. ..., проявив доблесть и геройство, погиб смертью храбрых. Своим героическим подвигом задержали противника, не допустив данной группировки на помощь окружённому в г. Сухиничи немецкому гарнизону. За свой героический поступок достоин представления к Высшей Правительственной награде – ордену ЛЕНИНА».

30 марта 1942 года представление было утверждено командованием ОМСБОН, а затем и начальником инженерных войск Западного фронта генерал-майором Галицким.

25 марта 1942 года командование 2-го мотострелкового полка представило Михаила Егорцева к присвоению звания Героя Советского Союза, но в июне 1942 по приказу Г.К. Жукова он был включён в общий приказ по награждению орденом Ленина.

9 июля 1942 года приказом по войскам Западного фронта № 0750 все 22 погибших воина-чекиста и старший лейтенант Кирилл Лазнюк были награждены орденами Ленина. В приказе говорилось: «От имени Президиума Верховного Совета СССР за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество, награждаю по 2 мотострелковому полку .... орденом Ленина...». И подпись: «Командующий войсками Западного фронта генерал армии Жуков».

Оставшиеся в живых Евгений Ануфриев и Алексей Кругляков удостоились ордена Красного Знамени, а Иван Корольков – ордена Красной Звезды.

21 июля 1942 года Лазарю Хаймовичу Папернику посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза.

Смерть чекистов не была напрасной. Хлудневский бой имел большое стратегическое значение. Наступление врага было сорвано. 29 января 1942 года 16-я армия Рокоссовского победоносно вошла в Сухиничи – крупный железнодорожный узел, который Гитлер приказал удержать любой ценой.

Оставшиеся в живых омсбоновцы из групп Лазнюка и Горбачёва объединились в один отряд и продолжили громить врага.

С этих боёв началось окончательное освобождение думиничской земли от немецких захватчиков. Попытка фашистов вновь прорваться к Сухиничам (в феврале они заняли Хотьково и Чернышено) не удалась. В марте–апреле 1942 года советские войска освободили от захватчиков посёлок Думиничи и ещё 38 населённых пунктов района.

В уже упомянутом февральском номере газеты «Правда» говорилось: «Пройдут годы, разрушенная немцами деревня залечит раны, кровавые следы фашистских захватчиков будут стёрты, а память о героических лыжниках сохранится навеки». Так и случилось.

Дань памяти

22 героя нашли свой последний приют у юго-восточной окраины деревни, на пологом склоне поля. В 1955–56 годах на этом месте перезахоронили останки ещё пятидесяти красноармейцев, погибших в окрестностях Хлуднево. Всего в братской могиле покоится 72 бойца.

В память о подвиге воинов-чекистов на месте их захоронения был воздвигнут обелиск боевой славы. Торжественное открытие мемориала состоялось 17 декабря 1967 года.

Обелиск представляет собой многометровую стелу, в нижней части которой на раскрытой книге из тёмного мрамора расположена эмблема органов госбезопасности. Тут же высечены слова: «Здесь похоронены 22 разведчика-лыжника из Отдельной мотострелковой бригады особого назначения НКВД СССР, геройски погибшие 23 января 1942 года в боях за деревню Хлуднево. За мужество и отвагу разведчикилыжники посмертно награждены орденом Ленина, а заместителю комиссара отряда Лазарю Папернику присвоено звание Героя Советского Союза». Ниже написано: «Памятник сооружён по инициативе и на средства комсомольцев и молодёжи Комитета государственной безопасности СССР».

На гранитной плите обелиска 22 фамилии.

Каждый год, 23 января здесь собираются те, кому дорога память об этих людях и героическом прошлом страны. Традицией стало проведение у обелиска траурного митинга, на котором обычно присутствуют офицеры и ветераны Управления ФСБ России по Калужской области, учащиеся специализированного класса пограничного профиля лицея № 6 г. Калуги, администрация района, жители деревни Хлуднево (уже в наши годы переименованной в Москаленково в честь одного из героев-лыжников), а иногда и родственники погибших.

Школьники посёлка и станции Думиничи ежегодно принимают участие в хлудневском лыжном пробеге. Так же, как когда-то чекисты из отряда Лазнюка, в белых маскхалатах, с автоматами за спиной они выходят на заснеженную трассу и совершают многокилометровый марш-бросок по окрестным полям. В 1998 году вместе с ними на лыжню встал и один из немногих оставшихся в живых бойцов отряда – Евгений Александрович Ануфриев, который приезжал в Думиничи почтить память однополчан.

Монумент, посвящённый памяти бойцов Отдельной мотострелковой бригады особого назначения НКВД СССР, погибших у деревни Хлуднево, установлен и в Москве, недалеко от станции метро «Владыкино». На гранитной плите монумента закреплён барельеф – голова солдата в каске с пятиконечной звездой. Ниже располагается табличка с надписью: «Люди! Помните, какой ценой было завоевано счастье!»

В 1995 году в свет вышла книга думиничского краеведа Николая Андреевича Чумакова «Отряд, не внесённый в списки», а в 1997 году творческая группа Калужского телевидения сняла фильм «Победившие смерть», в котором о битве за деревню Хлуднево рассказывает один из её участников – Евгений Ануфриев.

Так вспомним же их поимённо, и погибших, и чудом уцелевших героев самой кровопролитной в истории человечества войны, своим мужеством доказавших преданность Отечеству:

Лазнюк Кирилл Захарович, командир роты, старший лейтенант;

Егорцев Михаил Тимофеевич, политрук роты, сержант госбезопасности;

Паперник Лазарь Хаймович, заместитель политрука роты, красноармеец;

Слаутский Пётр Никифорович, командир взвода, младший лейтенант;

Бойченко Иван Егорович, командир отделения, старшина;

Серяков Георгий Васильевич, командир отделения, сержант;

Ануфриев Евгений Алексеевич, командир отделения, красноармеец;

Лягушин Иван Иванович, командир отделения, красноармеец;

Аверкин Владимир Павлович, стрелок, красноармеец;

Аулов Михаил Александрович, стрелок, красноармеец;

Бочаров Павел Иванович, стрелок, красноармеец;

Бриман Александр Августинович, стрелок, красноармеец;

Головаха Михаил Васильевич, боец, красноармеец;

Дешин Евгений Васильевич, боец, красноармеец;

Захаров Владимир Яковлевич, боец, красноармеец;

Кишкель Александр Иванович, стрелок, красноармеец;

Копытов Иван Гаврилович, стрелок, красноармеец;

Лебедев Николай Фёдорович, боец, красноармеец;

Москаленко Валерий Фёдорович, стрелок, красноармеец;

Олесик Алексей Наумович, стрелок, красноармеец;

Соловьёв Михаил Васильевич, боец, красноармеец;

Храпин Андрей Петрович, стрелок, красноармеец;

Ястребов Михаил Михайлович, стрелок, красноармеец;

Кругляков Алексей Павлович, сапер, красноармеец;

Корольков Иван Тимофеевич, стрелок, красноармеец;

Перлин Борис Лазаревич, боец, красноармеец;

Молчанов Алексей Петрович, фельдшер.

Игорь АЛЕКСЕЕВ

06.04.2015

© «Объединённая редакция МВД России» 2021

Солдат 1941-1945

Солдат 1941-1945