Очерки Александра Филатовича Полякова — из серии «От Урала до Старой Руссы»

Поляков Александр Филатович

27 сентября 1908 – 25 сентября 1942Поляков Александр Филатович

Журналист, писатель, военный корреспондент газеты «Красная звезда»

Политработник, батальонный комиссарУчастник Советско-Финляндской и Великой Отечественной войн

Автор книг «В тылу врага: дневник военного корреспондента» (1941), «Белые мамонты: история 5-ти КВ», «Под Ржевом» (1942)

***

В январе 1942 г. воевал на Северо-Западном фронте под Старой Руссой рядовым экипажа танка. Автор посвященных этим событиям серии очерков «От Урала до Старой Руссы: история 5-ти КВ» и книги на их основе «Белые мамонты»*по другим источникам дата рождения 29 сентября

Никогда не писал – «говорят», только – «сам видел»

К жизни этого человека удивительно подходит слегка перефразированный заголовок гайдаровской автобиографии: необыкновенная биография в необыкновенное время.Александр Филатович Поляков. Его имя выбито на мемориальной доске в вестибюле редакции «Красной звезды» – среди имен 17 журналистов газеты, погибших на фронте. Знавшие Полякова запомнили его человеком талантливым и героическим. Его военкоровская работа пришлась на самый кровавый и растерянный 1941 год и не менее тяжелый 42-й. Он всегда стремился туда, где было особенно трудно и отчаянно, и где судьба Родины висела на волоске. Журналист-краснозвездовец, первым в своих репортажах назвавший заполыхавшую войну Великой Отечественной. Автор первой документальной книги о войне «В тылу врага», которую союзники-американцы напечатали под заглавием «Русские не сдаются!». Не доживший до Победы, но уже в 1941-м твердо знавший – русские не сдадутся, увидев грядущую Победу в глазах и делах своих фронтовых товарищей.

А начиналась эта удивительная биография вполне обыкновенно, как у многих из его поколения.

Он родился в 1908 году в с. Александровка Башмаковского района Пензенской области – тогда это была Тамбовская губерния. В 1924 году семья переехала в Пачелму, старинный пензенский пристанционный поселок. В однокомнатном домике печника-трубочиста дистанции пути Филата Григорьевича Полякова, что стоял у входного семафора станции, в тесноте, но не в обиде, под присмотром матушки дружно росли шестеро его детей. Александр был старшим. Учился в Пачелмской железнодорожной школе, был активным комсомольцем – недаром вскоре его выдвинули на должность инструктора Моршанского уездного комитета комсомола,

По путевке комсомола в 1927 году Александр поступил в Московское артиллерийское училище. имени Красина, престижное по тому времени, одно из лучших в РККА. После училища был направлен на знаменитый Лужский испытательный полигон под командование будущего маршала артиллерии Николая Николаевича Воронова. Дослужился до командира батареи.

Но тут надо было случиться несчастью… На полигоне испытывали новые артиллерийские системы, и у одного из орудий разорвало ствол. Комбат Александр Поляков получил тяжелейшую контузию, и в 1932 году его комиссовали: списали из армии «под чистую». И жизнь в 24 года пришлось начинать заново.

Он заведовал клубом при Доме правительства в Москве, одновременно учился на заочном отделении журналистики при коммунистическом университете имени Свердлова. К этому времени относятся его первые литературные опыты.

В 1936 году Александра Полякова направляют в агитационную эскадрилью имени Максима Горького на должность начальника агитмассового отдела. С ней он облетел весь Союз. Работа в «горьковской» эскадрилье подарила Полякову знакомство с известными людьми страны: главным редактором «Огонька» знаменитым Михаилом Кольцовым, его братом, художником-плакатистом Борисом Ефимовы, героями-летчиками. И у начинающего литератора Полякова возникает мысль написать о них. Его первая книга «Подруги крылатых», посвященная легендарной летчице Валентине Гризодубовой, выходит в том же 1936 году, по свежим впечатлениям от агитационных полетов.

С агитэскадрильей Александру Полякову довелось побывать и в родных местах: весной 1937 года на самолете с изображением журнала «Крокодил» он прилетал в Пензу и родную Пачелму. Сколько радости он доставил тогда землякам! Оригинальный «зубатый» самолет раскидал над Пачелмой сотни листовок, взял на борт лучших представителей колхозной общественности, старика Филата Григорьевича, как отца прилетевшего агитатора, школьницу-сестру Раю, и сделал несколько кругов над Пачелмой ... Вечером железнодорожный клуб не вмещал народа, пожелавшего побывать на встрече со своим именитым теперь земляком, погордиться знакомством с ним.

А в 1938 году Александра Полякова пригласили корреспондентом в «Красная звезду» – главную «военную» газету страны.

И уже 17 сентября 39-го он отправился на свою первую войну – советско-польскую, официально названную освободительным походом в Западную Украину и Белоруссию.

Сейчас, из нашего времени, страны-участницы того давнего события как только не называют и не чернят его. Но Александр Поляков, как человек своего времени, участвуя в той военно-политической кампании, честно отрабатывал свой журналистский хлеб, подтверждая своими репортажами что поход, в котором только убитыми РККА потеряла тогда 1173 бойца, вовсе не был легкой прогулкой, как его принято представлять. Корреспондент Поляков был прикомандирован к отдельному разведывательному батальону, и впоследствии (1940 г.) издал книжку «Разведчики в бою», вышедшую в серии «Библиотека красноармейца».

Не успел Александр Филатович отдышаться в родной Пачелме от одной войны, как тут же, в ноябре 1939-го, его призвали на новую. Финскую, «зимнюю». Такой суровой зимы в Финляндии не было 100 лет: морозы стояли под 50 градусов. Командировка на карельский фронт было настолько поспешной, что Поляков отправился туда, не имея воинского звания: прежнего звания, которое он носил до увольнения из армии, к тому времени уже не существовало в природе, а провести переаттестацию не успели. С «чистыми» петлицами на военной форме, без знаков различия и эмблемы рода войск он был, по сути, рядовым бойцом.

Поляков был направлен в 420-й полк 9-й армии, которой предписывалось через всю центральную Финляндию выйти к Ботническому заливу. Кончилось это катастрофой: 2 из 4-х дивизий, входивших в состав армии, попали в окружение и почти полностью погибли

Так случилось, что в одном из попавших в окружение батальонов военкор Поляков взял на себя его командование, заменив убитого комбата. Это ведь каким авторитетом, самообладанием и волей надо обладать, чтобы обезглавленный батальон (где имелись командиры рот и взводов) безоговорочно подчинился не имевшему воинского звания журналисту! Поляков командовал батальоном двое суток, умело управлял подразделением и сумел вывести его из окружения.

В начале января 1940 года Поляков был тяжело ранен в ногу. На самолете его эвакуировали в Москву, где в госпитале он продолжал отписываться за финскую командировку. А в марте, по представлению войскового командования, за свой боевой подвиг Александр Поляков был награжден орденом Красного Знамени.

Награду ему вручал в Кремле сам «всесоюзный староста» Калинин:

Михаил Иванович запомнил опирающегося на палочку военного с «чистыми» петлицами, спецкора «Красной звезды», награждаемого не за корреспондентскую работу, а участие в боевых действиях, и не раз потом интересовался его судьбой

Весной 41-го Александр Филатович прошел переаттестацию и получил воинское звание майора

22 июня майор Поляков встретил на западной границе. Он первым из корреспондентов сообщил в редакцию «Красной звезды» о начавшейся войне.

Из дневника военкора Полякова: «Война застала меня в одном из гарнизонов Западного особого военного округа. Я находился в служебной командировке. Через несколько часов после начала войны я разговаривал с редакцией и получил приказание немедленно отправиться на фронт специальным военным корреспондентом».

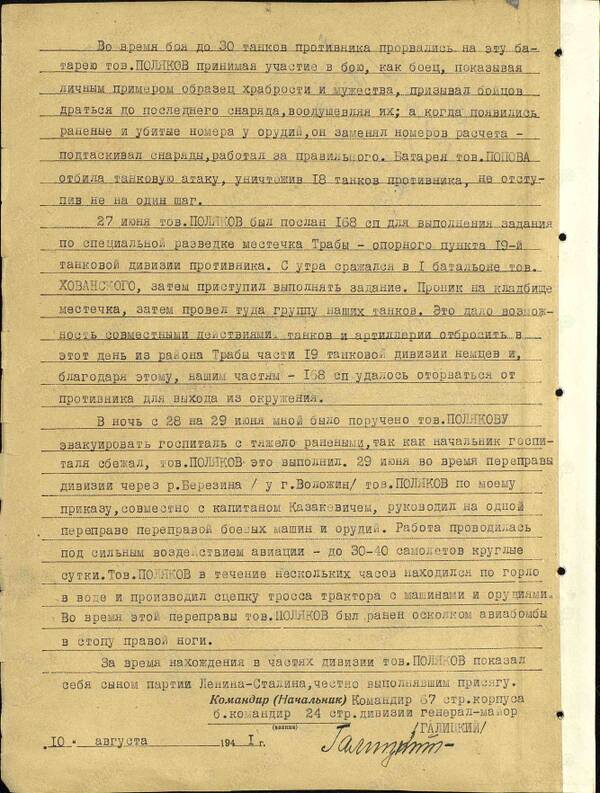

Уже вечером 22 июня он выехал в знаменитую 24-ю Железную Самаро-Ульяновскую дивизию, которой командовал генерал-майор К.Н. Галицкий. С дивизией в районе города Лида Поляков принял первый бой: 26 июня ее передовые части столкнулись с 19-й танковой дивизией из армейской группы генерала Гота. Поляков оказался в 300 метрах от гаубичной батареи лейтенанта Попова, которую атаковали свыше тридцати фашистских танков. Батарейцы повели огонь прямой наводкой. Поляков пробрался к ним: он был артиллеристом, и стремился хоть как-то помочь…Дивизии удалось с наименьшими потерями добиться больших успехов в боях с гитлеровцами, писал в своем дневнике Александр Филатович. Когда они оказались в окружении, спасением стали железная дисциплина Железной дивизии и вступившие в действие «законы Кузьмы Галицкого»:

Никто не имеет права употреблять слова «говорят», а только – «сам видел». Беспощадно бороться с болтовней и паникерскими случаями. Пищу делить поровну. Кормить в первую очередь разведчиков и раненых. Экономить патроны, стрелять только по видимым целям и в упор. За курение ночью под открытым небом – расстрел.

С 27 июня по 22 июля вместе с бойцами Железной дивизии, преодолев более 500 километров, шел с боями из окружения военкор Александр Поляков. Когда его ранило осколком немецкой бомбы – в ногу, в ту же самую, пострадавшую на финской, вместе с куском сапога вырвало кусок мышцы – он приказал товарищам оставить его и продолжать марш: «Со мной и сами пропадете. Не теряйте времени, если будет возможность, вернетесь за мной ночью». И, запасшись гранатами, залег в кустах.Спас его генерал Галицкий: узнав о случившемся, тотчас же организовал поиски корреспондента. Полякова везли на автомашине, потом на повозке, а когда немцы разбили весь транспорт, вместе с остальными бойцами, хромая, он шел на восток. И все это время, несмотря ни на что, Поляков вел свой корреспондентский дневник: изо в день, не пропустив ни одного,

Первое, что сделал он, когда вышли к своим – через час позвонил в Москву, в редакцию, где его уже считали погибшим.

Дома Александра Филатовича едва узнали в черном, истощенном, оборванном, с забинтованной ногой и самодельными костылями человеке. Наскоро высушив после стирки гимнастерку, подшив свежий подворотничок и захватив планшет, набитый блокнотами, почти не способный передвигаться Поляков отправился в редакцию – отчитаться за «командировку».

Он болел весь август, но все это время писал. 3 августа 1941 года «Красная звезда» начала печатать его дневник – серию очерков, занявшую двадцать «подвалов». Очерки шли из номера в номер; это был динамичный, даже остросюжетный рассказ о поведении советских людей во вражеском окружении, их мужестве, стойкости, находчивости, поиске таких способов боя, которые до войны представлялись маловероятными. Но за мучительными страданиями, выпавшими на долю солдат-окруженцев, читалось главное: врага можно бить, это искусство мы осваиваем и освоим.

В «Красную звезду» звонил Калинин:

– Почему нет продолжения?

– Автор писать не успевает.

Его очерки нужны были, как хлеб: они несли правду войны, правду людей, уверенных в победе. Они были «наукой побеждать» врага в условиях окружения, учили фронтовиков в труднейшей обстановке чувствовать себя не обреченными и беспомощными «окруженцами», а «боевой частью, действующей в тылу врага». Именно такую оценку дал очеркам Полякова его товарищ, «окруженец» генерал Галицкий.После завершения серии публикаций А. Полякова в «Красной звезде» их напечатали книжкой в четырех столичных и десяти областных издательствах. Печатали ее и фронтовые типографии. Повесть «В тылу» врага» стала первым документальным произведением о войне, и в ней впервые прозвучало ее название, с которым она вошла в историю: «Прошло пять дней войны. Моя Родина, мой народ ведут великую отечественную войну с гитлеровскими ордами…»

Повесть «В тылу врага» перевели на 14 языков, издали в США, Англии, даже в Китае. Американские газеты в те дни писали:

«До сих пор война, не имеющая себе равных в истории, не дала еще такой книги, как этот вдохновляющий дневник 34-летнего русского военного корреспондента».

«Дневник А. Полякова – одна из наиболее волнующих книг об этой войне, написанная очевидцем и явившая нам замечательную картину великого духа у наших русских союзников».

На основе этой книги формировался героический образ русского солдата в мировой прессе.Воинский и литературный подвиг Александра Полякова был отмечен вторым орденом Красного Знамени.

Все гонорары за книгу Александр Филатович передал в Фонд обороны.

А на фронтах книга «В тылу врага» зажила своей жизнью, пережила многие невзгоды и опасности фронтовых будней. В отделе редких книг книжных фондов Государственного литературного музея хранится фронтовой экземпляр этой книги – ее нашли наши солдаты в немецком блиндаже при освобождении Новороссийска. На обороте титульного листа надпись: «Личный состав подразделения гвардии старшего лейтенанта Дивиденко очень интересовался этой книгой. Она прочитана всеми. Подвиги и героизм, описанные в книге, вдохновили нас в бою с заклятым врагом. Гвардии старший краснофлотец Кирдюков, гвардии краснофлотец Белов. 9.9. 1943 г.».

Едва зажила рана после июньских боев, как неутомимый Александр Филатович загорелся новой творческой идей. В ноябре 1941 года он предложил главному редактору сделать необычный репортаж о танках КВ – проследить путь танка и его экипажа от заводского цеха до передовых позиций на фронте. Он сразу же получил согласие Ортенберга и выехал в Челябинск, куда в то время из Ленинграда была эвакуирована часть Кировского завода, выпускающего тяжелые танки.

Командировка длилась почти два месяца. Журналист вместе с танкистами лейтенанта Астахова принимал и осваивал новые машины, а затем в качестве рядового члена экипажа танка выехал на фронт, под Старую Руссу, где Северо-Западный разворачивал Демянскую операцию по окружению и уничтожению большой группировки противника – 2-го армейского корпуса 16-й немецкой армии группы армий «Север». В «броневом экспрессе» вместе с пятеркой «КВ» он промчался на фронт мимо родных мест. Мимолетное свидание с родителями на станции Пачелма… Вместе с танкистами пятерки КВ военкор Поляков участвует в первых январских боях 1942-го.

В редакцию Поляков вернулся виноватым: ему было категорически запрещено участвовать в боевых действиях, только сопроводить экипажи на фронт. Но у главного редактора «Красной звезды» Ортенберга рука не поднялась отругать своего корреспондента за нарушение приказа: этот был тот случай, когда он гордился товарищем…

Итогом поездки на Урал и на фронт стали восемь больших очерков в «Красной звезде», под заглавием «От Урала до Старой Руссы: история 5-ти КВ». Газета «Красная звезда» печатала их в феврале-марте 1942 года.

Серия публикаций в газете была окончена. Ее автор, военкор Поляков, попрощался со своими героями – экипажами танков, пообещав читателям «Красной звезды» новую встречу: «Мы еще расскажем об их делах, об отважном лейтенанте Астахове, весельчаке Дормидонтове, неустрашимом Константинове, обо всех, кого мы узнали на пути от Урала до Старой Руссы».

Но уже весной Александр Поляков узнает, что из пяти КВ осталось четыре – в неравном бою был сожжен заживо экипаж танка Калиничева... Сроднившийся с танкистами, военкор не мог смириться с мыслью, что нет больше его боевых друзей – весельчака и балагура мехвода Женьки Дормидонтова, командира танка Калиничева, стрелка-радиста Шишова, Соловьева, Писарева…

И 24 мая 1942 года в «Красной звезде» появляется заключительный очерк-послесловие «Трофей», посвященный погибшему танку и верному другу его экипажа – героической собаке по кличке Трофей...

Тогда же, в 1942-м, очерки вышли отдельной книгой «Белые мамонты: история пяти КВ». А новелла «Трофей» о дружбе танкистов и спасенной ими собаки на долгие годы стала одной из любимых детских книг о Великой Отечественной войне.

Все лето и начало осени 1942-го Поляков провел подо Ржевом, где шли тяжелейшие бои. Туда затребовал его лично начальник артиллерии Красной Армии генерал Н.Н. Воронов – бывший довоенный командир Полякова на Лужском полигоне. В разгар войны создавалась могучая артиллерия – дивизии и корпуса резерва Верховного Главнокомандования, и по мнению Воронова, для «продвижения» этих новых формирований в печати лучшей кандидатуры, чем профессиональный артиллерист Поляков, было не найти.

Подо Ржевом основательный, дотошный военкор Поляков все время на передовой. Он днюет и ночует на наблюдательных пунктах, ползает вместе с артиллерийскими разведчиками по переднему краю, летает на самолете-корректировщике над немецкими позициями. Правда, участие его в корректировании артогня с аэростата сложилось крайне неудачно: аэростат был подбит, и во время экстренного спуска Поляков сильно ударился о землю, получив еще одну контузию. В госпиталь он идти отказался.

Серия очерков Полякова о тяжелой артиллерии «Под Ржевом», публиковавшаяся в «Красной звезде», попалась на глаза Сталину, и он приказал перепечатать их в «Правде».

Все шесть очерков со ссылкой на «Красную звезду» появились в главной газете страны. Только вот имя автора – Александра Полякова – стояло в траурной рамке.

Вернувшись в октябре в Москву, Александр Поляков пришел в редакцию, закрылся в кабинете, чтобы спокойно работать... Смерть наступила внезапно, от кровоизлияния в мозг, вызванного перенесенными тяжелыми ранениями и контузиями Ему было 34 года

Эти последние очерки, получившие столь большой резонанс, стали как бы памятником этому мужественному, храброму и талантливому журналисту.

---------------------

В память о краснозвездовце-фронтовике на его родине, в Пензенской области с 2008 года проводится ежегодный областной журналистский конкурс имени Александра Полякова. Его имя носит улица в родной Пачелме. Материалы о нем есть в музеях Москвы, Пензы, Пачелмы и Башмакова.

Материал взят отсюда — https://ant53.ru/article/198/

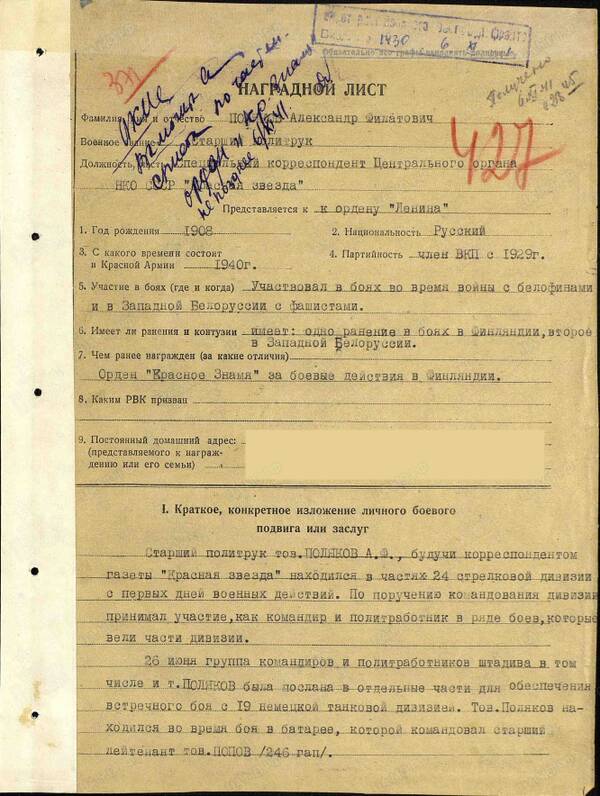

Представлен был к Ордену Ленина от 10 августа 1941 г.

а наградили Орденом Красного Знамени и лишь 31 декабря 1941 г. — Ссылка на информацию о награждении

Наградной лист:

Солдат 1941-1945

Солдат 1941-1945